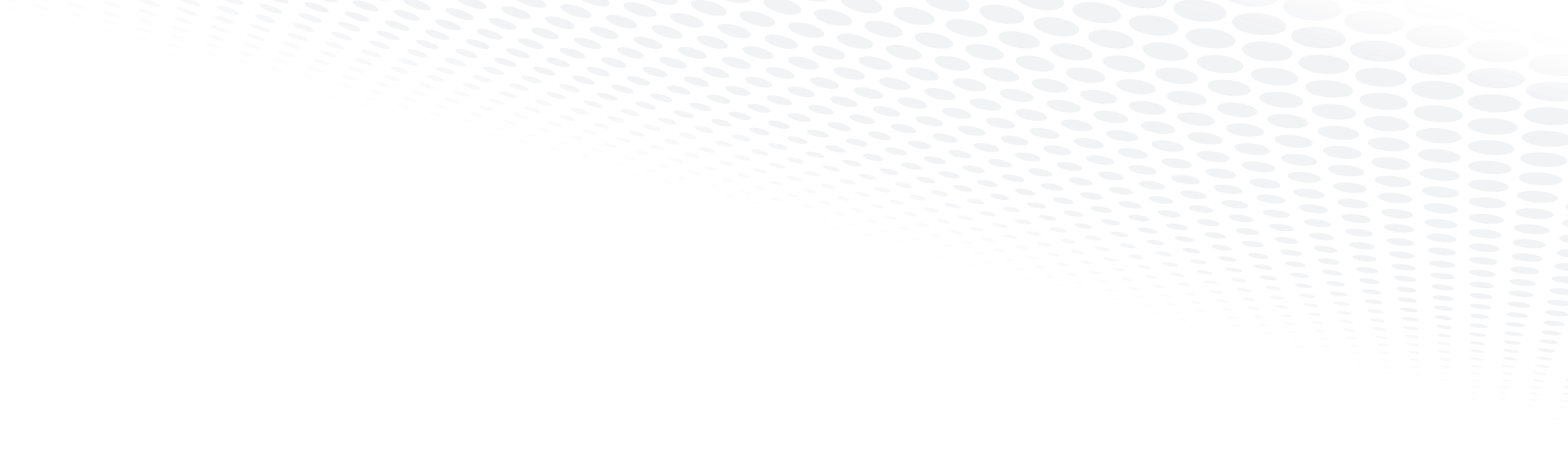

Die Hersteller von EV-Batteriemodulen stehen unter ständigem Druck, die Systemleistung zu verbessern - insbesondere durch Erhöhung der Reichweite und Verkürzung der Ladezeiten - bei gleichzeitiger Senkung der Produktionskosten. Dieser Preisdruck veranlasst die Hersteller häufig dazu, prismatische Zellen zu bevorzugen, die derzeit den wirtschaftlichsten Batterieformfaktor darstellen. Leider liefern prismatische Zellen im Vergleich zu zylindrischen Alternativen in der Regel eine geringere Leistung, so dass die Systementwickler nur die Hälfte ihres Problems gelöst haben.

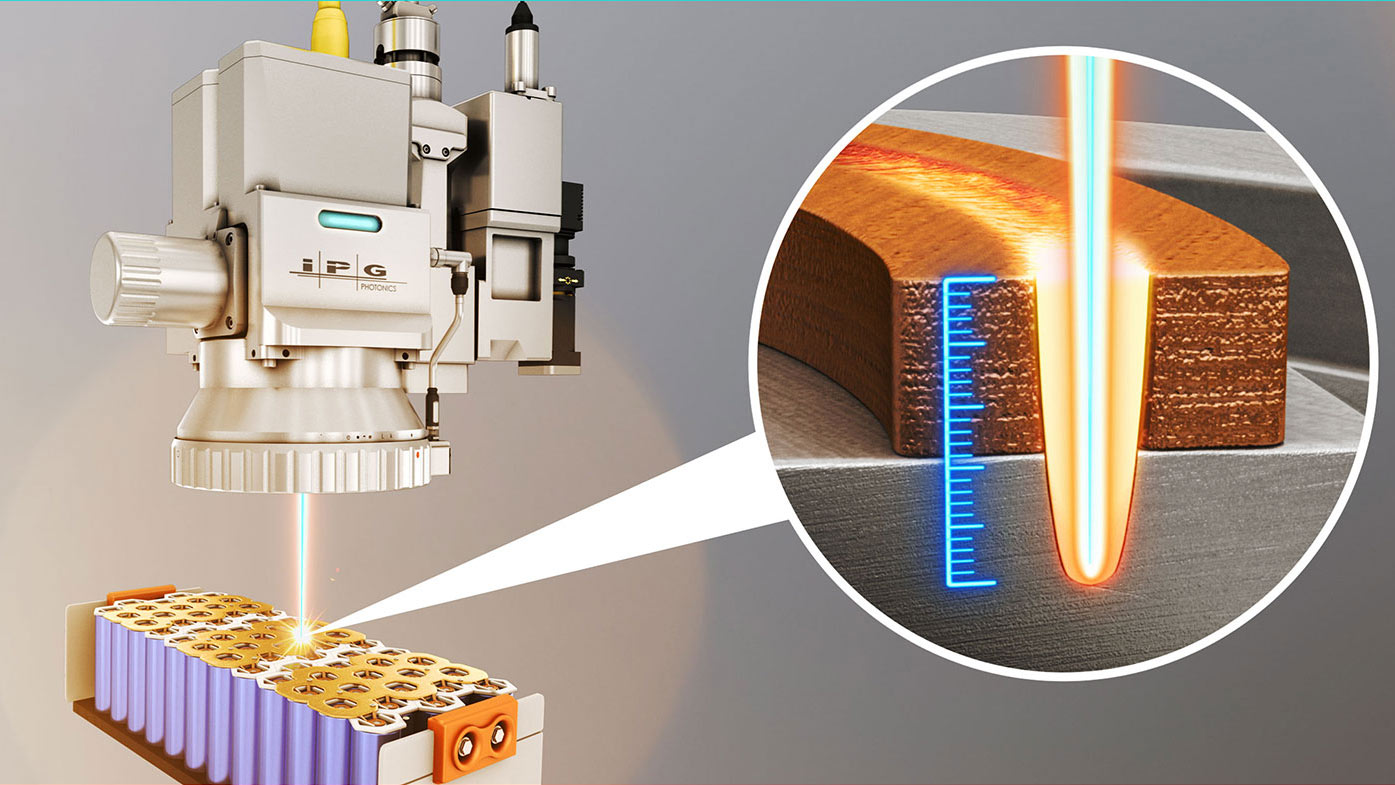

Es ist möglich, die Lade- und Entladeraten in prismatischen Konstruktionen zu verbessern, indem der Querschnitt der Busbar vergrößert und damit der elektrische Widerstand verringert wird. Dickere Busbars stellen jedoch neue Herausforderungen dar, insbesondere beim Schweißen. Insbesondere die Laser, die traditionell für das Verbinden von Busbars mit Anschlüssen eingesetzt werden, haben Schwierigkeiten, die erforderliche Tiefenwirkung zu erzielen, ohne übermäßige Hitze zu erzeugen und dadurch das Risiko einer Teile-Beschädigung zu erhöhen.

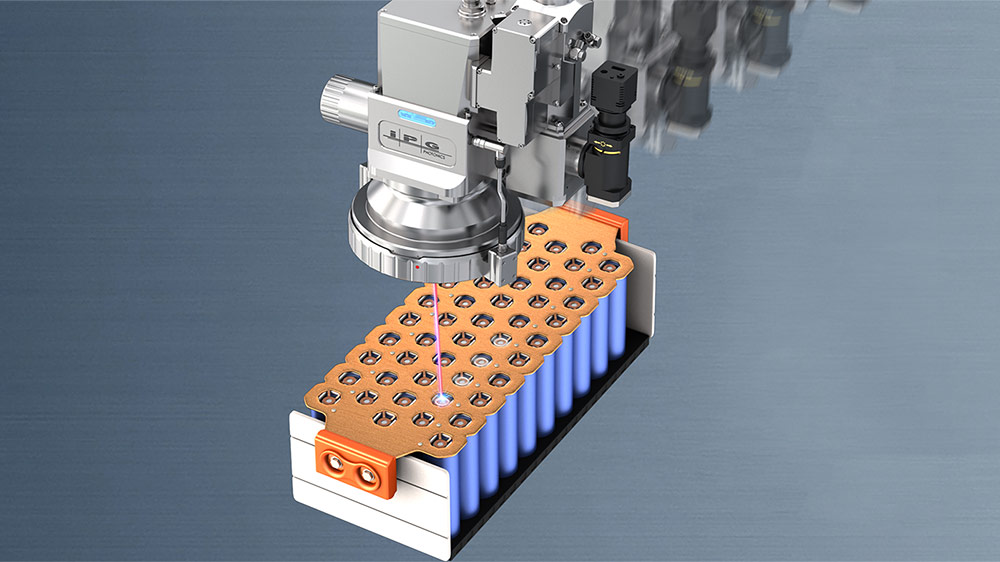

Jetzt haben zwei Technologien diese Herausforderungen überwunden und ermöglichen das kostengünstige Schweißen dickerer Busbars bei gleichzeitiger Beibehaltung der für die Großserienproduktion erforderlichen Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Ausbeute. Die erste dieser Technologien ist das Zweistrahl-Faserlaserschweißen. Die zweite ist die Messung und Überprüfung der Schweißnaht in Echtzeit während des Prozesses mit Hilfe der optischen Kohärenztomographie (OCT).

Hier erfahren wir, wie jedes dieser Werkzeuge die nächste Generation der Herstellung fortschrittlicher EV-Batteriemodule unterstützt.

Zweistrahl-Laserschweißen

Die Zweistrahltechnik ist einer der bedeutendsten Fortschritte in der Laserbearbeitung der letzten Jahre. Ihr Einfluss ist in der Elektromobilitätsfertigung besonders ausgeprägt, wo sie zuverlässiges Schlüssellochschweißen von hochreflektierenden Metallen wie Kupfer und Aluminium sowie von anspruchsvollen ungleichen Materialkombinationen ermöglicht. Diese Materialien weisen beim Schweißen mit herkömmlichen Einstrahl-Faserlasern häufig Spritzer, Porosität und eine uneinheitliche Eindringtiefe auf.

Die am weitesten verbreitete und effektivste Form der Zweistrahltechnik besteht aus einem zentralen, runden "Kernstrahl", der von einem konzentrischen, ringförmigen "Ringstrahl" umgeben ist. Die Leistung der beiden Strahlen kann unabhängig voneinander eingestellt werden - idealerweise über den gesamten Bereich von 0% bis 100%.

Wie das Zweistrahl-Laserschweißen funktioniert

Um die Vorteile dieser Konfiguration zu verstehen, muss man wissen, dass für ein stabiles Laser-Keyhole-Schweißen zwei gegensätzliche Kräfte im geschmolzenen Metall ausgeglichen werden müssen.

Druck: Die erste Kraft ist der Druck, der das Keyhole öffnet und aufrechterhält. Dieser Druck entsteht, wenn der Laser die Oberfläche erhitzt und sich das verdampfte Metall ausdehnt.

Oberflächenspannung: Die zweite ist eine Kombination aus Oberflächenspannung und viskosen Kräften im geschmolzenen Metall, die das Keyhole zuziehen.

Wenn das Gleichgewicht dieser beiden gegensätzlichen Kräfte gestört ist, kann das Keyhole schwingen, einstürzen, Gas einschließen oder geschmolzenes Metall ausstoßen.

Beim Zweistrahl-Laserschweißen initiiert der Kernstrahl das Schweißloch und hält es aufrecht, während der Ringstrahl das Schweißbad stabilisiert. Der Ringstrahl wärmt das Material um den Kern herum sanft vor und schmilzt es auf. Dadurch werden Temperaturunterschiede ausgeglichen und Dampf kann gleichmäßig entweichen, wodurch Druckspitzen, die Spritzer, Einstürze oder andere Instabilitäten verursachen, reduziert werden. Auf diese Weise wird das Gleichgewicht der Kräfte aufrechterhalten.

Dadurch, dass der Bereich um das Keyhole herum geschmolzen bleibt, kann das Material wieder hineinfließen. Es kann sich dann vor dem Erstarren gleichmäßiger ausbreiten. Außerdem verlangsamt die Erwärmung durch den Ringbalken das Abkühlen und Erstarren, was Heißrisse im Aluminium verhindert.

Das Ringstrahlvorschmelzen erhöht auch die Absorption von Infrarotlicht im Kupfer, was die Prozesseffizienz steigert und die Stabilität weiter verbessert.

Durch diese Effekte werden Spritzer praktisch eliminiert, eine gleichmäßige Durchdringung erreicht und glattere Verbindungen mit höherer mechanischer Festigkeit erzeugt. Und Zweistrahl-Laser erreichen dies bei Schweißgeschwindigkeiten, die bis zu zehnmal höher sind als bei Einstrahlsystemen.

Präzision mit Single-Mode-Lasern erreichen

Zweistrahl-Laser sind mit vielen möglichen Kombinationen von Gesamtausgangsleistung, Ring-zu-Kern-Größenverhältnis und Gesamtstrahlgröße erhältlich. Es gibt keine universelle "beste" Konfiguration - wie immer hängen die optimalen Laserparameter von den spezifischen Materialien und Prozessanforderungen ab.

Beim Schweißen dickerer Busbars (über 2 mm) ist es entscheidend, einen tiefen Einbrand und große, gleichmäßige Schweißquerschnitte zu erreichen, um den elektrischen Widerstand zu minimieren. Um dies zu erreichen, gibt es verschiedene Ansätze.

Die erste ist die Verwendung eines Hochleistungs-Zweistrahl-Lasers mit einem Kernstrahl. Diese Konfiguration ermöglicht es, schnell eine große Menge an Laserenergie auf eine relativ große Schweißzone zu übertragen.

Der Vorteil dieser Methode ist die Geschwindigkeit. Sie erzeugt sehr schnell eine Schweißnaht mit großem Querschnitt.

Der Nachteil ist, dass durch die rasche Abgabe dieser Energie eine beträchtliche Wärmeeinflusszone entsteht. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass hitzeempfindliche Teile oder Strukturen in der Nähe beschädigt werden (z. B. Kunststoffkomponenten hinter dem Terminal).

Der zweite Ansatz ist die Verwendung eines Zweistrahl-Lasers mit einem Kernstrahl (TEM00) geringerer Leistung. Trotz der geringeren Gesamtleistung ermöglicht die hohe Strahlqualität die Fokussierung des Kernstrahls auf einen viel kleineren Punkt. Dadurch wird eine höhere Energiedichte erreicht als mit einem Multimode-Strahl.

Strahlen mit höherer Energiedichte erzielen eine tiefere Durchdringung als Strahlen mit geringerer Energiedichte und gleicher Gesamtleistung. Darüber hinaus ist das Strahlprofil eines Single-Mode-Lasers im Vergleich zu einem Multi-Mode-Laser von Natur aus gleichmäßiger über die Zeit, was eine bessere Kontrolle der Keyholes und eine verbesserte Prozesskonsistenz ermöglicht.

Das Ergebnis ist, dass ein Zweistrahl-Laser mit einem Kernstrahl auch bei Metallen mit hohem Reflexionsvermögen - wie Kupfer und Aluminium - schnell eine Schweißung einleiten kann. Gleichzeitig erreicht er schnell die erforderliche Einschweißtiefe. Da ein größerer Teil der Laserenergie in das Schweißen des Materials fließt, anstatt es zu erwärmen, wird die Gefahrenzone minimiert.

Und es gibt noch einen weiteren, eher subtilen Vorteil eines Singlemode-Mittelstrahls. Seine bessere Modenqualität (M²) bedeutet eine größere Rayleigh-Reichweite. Dies ist die Entfernung, über die der fokussierte Strahl eine nahezu konstante Spotgröße beibehält.

Da die Strahlgröße oberhalb und unterhalb des Fokuspunktes nicht so stark variiert, reagiert der Schweißprozess viel weniger empfindlich auf Änderungen der Materialhöhe oder -dicke. Dies bedeutet einen toleranteren Prozess und ein größeres Prozessfenster. Dies kann sich in der Produktionsschweißumgebung erheblich auf die Ausbeute auswirken.

Schließlich ist anzumerken, dass alle diese Vorteile mit der Qualität des Lasermodus zunehmen. Mit abnehmendem M² (was auf eine höhere Strahlqualität hindeutet) werden alle diese Vorteile deutlicher.

Natürlich hat das Schweißen mit einem Kernstrahl einen Nachteil. Dadurch entsteht eine schmalere Schweißnaht, was bedeutet, dass eine längere Schweißnaht erforderlich ist, um einen ausreichend großen Gesamtquerschnitt der Schweißnaht zu erreichen. In der Regel wird dies durch das Schweißen eines Musters (z. B. einer Spirale) oder durch mehrere, eng beieinander liegende kurze Schweißnähte anstelle einer einzigen, langen geraden Schweißnaht erreicht.

Es gibt also einen klaren Kompromiss zwischen Prozessgeschwindigkeit und Schweißqualität. Das Multimode-Laserschweißen ist schneller, erzeugt aber eine größere WEZ. Beim Single-Mode-Laserschweißen dauert es länger, einen bestimmten Querschnitt zu schweißen, aber die WEZ wird minimiert und die Qualität der Schweißverbindung maximiert.

Prioritäten für die Qualitätssicherung von Schweißnähten

Ein EV-Batteriemodul kann Hunderte von einzelnen Schweißnähten enthalten. Eine einzige fehlerhafte Verbindung kann den Innenwiderstand erhöhen, die Leistung der Batterie verringern oder sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Das bedeutet, dass eine Fehlerrate von nur 1 zu 10.000 zu häufigen Ausfällen auf Modulebene führen kann. Dies macht eine Inline-Prüfung unabdingbar, selbst wenn hoch zuverlässige Laserschweißsysteme verwendet werden.

Traditionell werden in den meisten Schweißnahtüberwachungssystemen Fotodiodensensoren eingesetzt, die das vom Schmelzbad und der Plasmastrahlung über der Schweißnaht emittierte Licht erfassen. Diese Signale werden dann statistisch mit gespeicherten Referenzdaten von bekannt guten Schweißnähten verglichen. Diese Methode kann zwar allgemeine Prozessveränderungen aufzeigen, misst aber nicht die Schweißnaht selbst - sondern nur, wie sich das emittierte Licht von früheren Durchschnittswerten unterscheidet.

Und da das Signal vom gesammelten Licht und nicht von der tatsächlichen Schweißnahtgeometrie abhängt, kann es leicht von anderen Faktoren beeinflusst werden. Variationen der Oberflächenreflexion, der Strahlausrichtung oder der Fokusposition können die Menge des zurückgeworfenen Lichts verändern und falsche Messwerte auslösen. Erschwerend kommt hinzu, dass eine zu geringe und eine zu starke Durchdringung oft nahezu identische Emissionsprofile erzeugen. Diese Mehrdeutigkeit kann zu unnötigem Ausschuss, Nacharbeit und anhaltender Unsicherheit über die tatsächliche Schweißqualität führen.

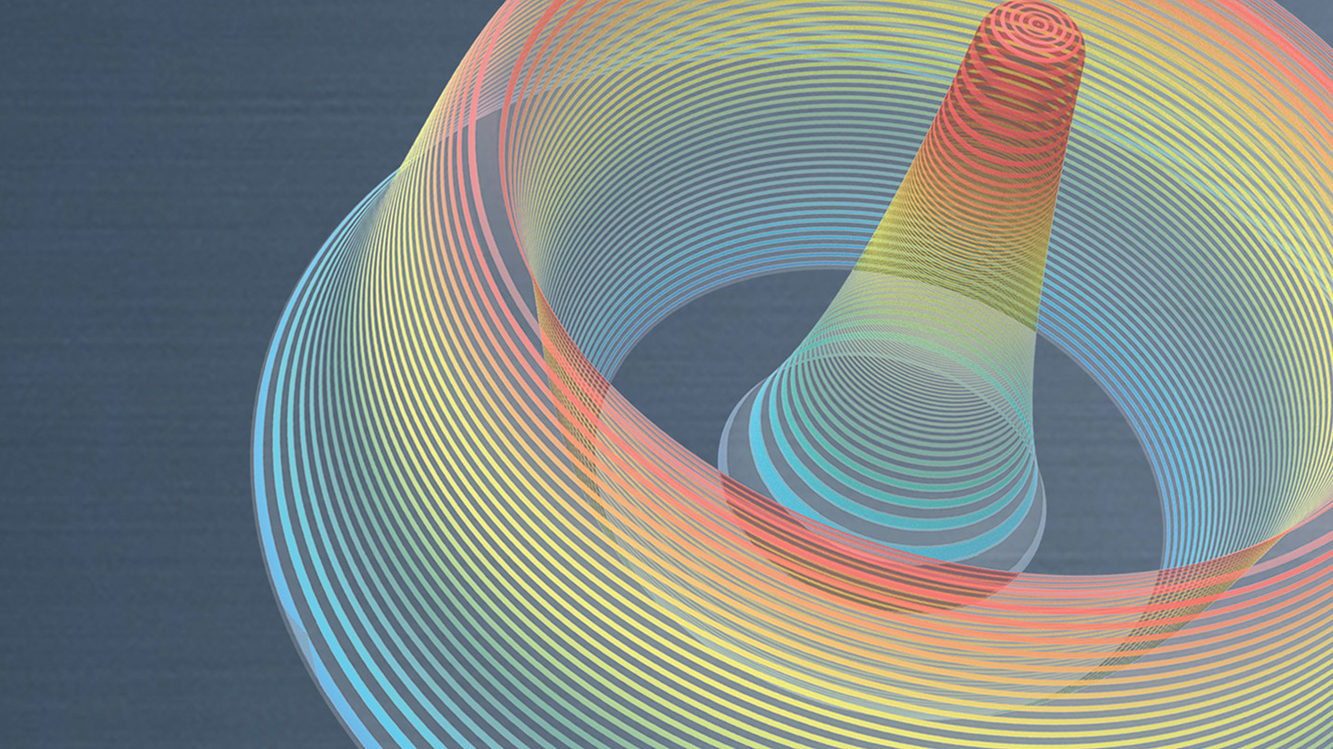

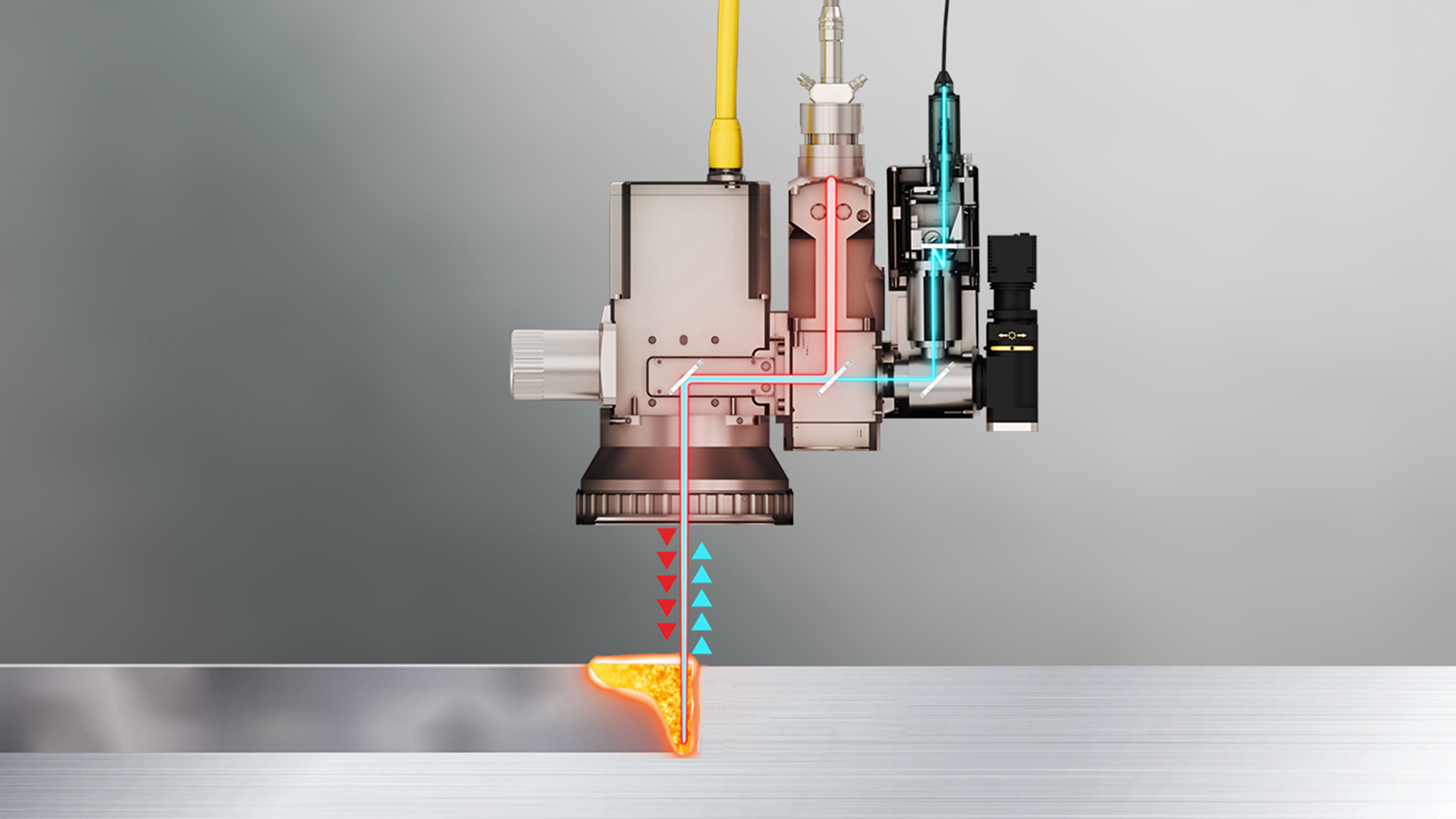

Die optische Kohärenztomographie (OCT) wurde entwickelt, um eine direkte Messung der tatsächlichen Schweißtiefe zu ermöglichen. OCT verwendet einen Nahinfrarot-Messstrahl mit geringer Leistung, der durch die gleiche Optik wie der Schweißlaser projiziert wird. Das bedeutet, dass er immer perfekt ausgerichtet und koaxial zum Prozessstrahl bleibt.

Das Licht der OCT-Quelle tritt in das Keyhole ein und wird zurück reflektiert. Die Interferometrie wird verwendet, um den Abstand zur reflektierenden Oberfläche zu ermitteln - in diesem Fall dem Boden des Keyholes.

Diese Reflexion wird kontinuierlich überwacht, um eine Echtzeit-Messung der Keyhole-Tiefe mit einer Genauigkeit im Mikrometerbereich zu ermöglichen. Da die Messung durch kohärente Interferenz erfolgt und sich nicht auf die Helligkeit oder Temperatur der Schweißfahne stützt, wird die OCT nicht durch Änderungen der Oberflächenbeschaffenheit, des Materialreflexionsvermögens oder der Strahlleistung beeinflusst.

OCT ist besonders wertvoll für das Schweißen von Single-Mode-Kernstrahlen. Dabei entstehen tiefe, schmale Keyholes mit hohem Aspektverhältnis, die für die meisten optischen Systeme schwer zugänglich sind. Mit OCT lassen sich jedoch problemlos Keyholes untersuchen, die nur einige zehn Mikrometer breit sind. Daher eignet es sich hervorragend für die Messung des Eindringens in dicke Busbars, bei denen die Tiefenkontrolle entscheidend ist.

Die Geschwindigkeit der OCT-Instrumente ermöglicht es den Herstellern, jede durchgeführte Schweißung in Echtzeit zu validieren. Bedingungen wie zu geringe oder zu hohe Durchdringung können sofort erkannt und gekennzeichnet werden..

Für die Massenproduktion von Elektroautobatterien bedeutet dies einen höheren Durchsatz, eine höhere Ausbeute und ein weitaus größeres Vertrauen darauf, dass jede Busbar gemäß den Spezifikationen hergestellt wird. Außerdem ermöglichen die gespeicherten Messdaten ein höheres Maß an Rückverfolgbarkeit.

Erste Schritte mit einer Laserlösung

Zusammen ermöglichen Dual-Beam-Faserlaser und die Echtzeit-Inline-OCT-Schweißtiefenmessung ein zuverlässiges und kostengünstiges Schweißen von dicken Busbars. IPG Photonics ist in der einzigartigen Lage, diese Technologien zu kombinieren, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Schweißanwendung zu liefern.

Das liegt daran, dass wir die größte Auswahl an Zweistrahl-Faserlasern auf dem Markt anbieten und außerdem unser eigenes OCT-basiertes Laserschweißmessgerät bauen und integrieren. Dies gewährleistet eine gleichbleibend hohe Datenqualität, Stabilität und Betriebssicherheit.

Sprechen Sie mit einem unserer Laserschweißexperten, um das richtige System für Ihre Anforderungen beim Batterieschweißen auszuwählen.